电影票到底能不能退?正当权益不该只靠“较真”

字体:

A+ A. A-对于不少影迷来说,看电影颇有仪式感,由于电影票很难退换,也相当考验一个人是否守时守信。一旦碰到手一抖选错了影片和场次,或是临时有事赶不上的情况,就只能自认倒霉。然而,近日,一则“不可退的电影票其实都能退”的热搜,却让一直“墨守成规”的观众感到了背刺。

据澎湃新闻实测,在5个平台上的不同电影院购买相近时段的电影票,即使标注着“不支持退票、不支持改签”的电影票,通过向客服申诉、拨打影院和平台电话等渠道后,也都能100%退款。对此,不少网友表示“学到了”“原来是可以退的啊”。

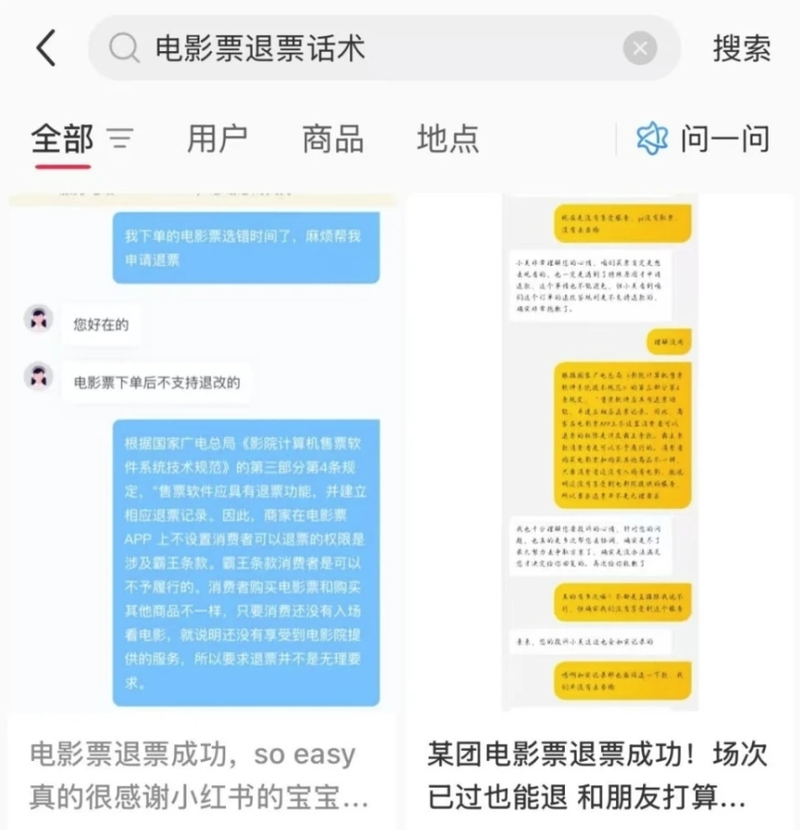

社交平台热传的退票话术。 图源:澎湃新闻

不是不能退,只要敢“较真”。原来,这些看似强硬的“不退不改”“只改不退”条款并非不可打破,所谓的约定俗成实则是让渡了消费者权益的限制性条款。

从法理上来看,电影票退改本是消费者应有的权益:消费者权益保护法第二十六条明确规定,经营者不得以格式条款等方式排除或限制消费者权利等对消费者不公平、不合理的规定;中国电影发行放映协会发布的《关于电影票“退改签”规定的通知》也明确要求各院线、影院投资公司、影院与第三方购票平台要完善电影票“退改签”规定。

事实上,电影票退改签难总是隔一段时间,就会引发一波讨论,尤其是赶上观影热潮。中国消费者协会5月8日发布的受理投诉情况分析显示,一季度电影消费市场火热,退票难问题成为焦点。

某家影院的影票“退改签”条件。图源:东方网

为何消费者苦电影票退改签久矣,却只能一直久下去?

从媒体测试的过程可知,想要开出退票隐藏款也并不那么容易。退票渠道藏得很深,套路重重,先是得找到客服入口,然后再进行“battle”,即使据理力争了,也可能遇到平台和影院之间相互“踢皮球”。

而不同的影院、售票平台的退改签规则也不一样:有的平台显示不可退,有的平台可退但需要手续费,有的线上不能退但线下影院可以退,部分平台还会根据用户的消费等级设置每月可退改的次数……如此模糊不清、没有统一标准的规则,让电影票能不能退、如何退成了薛定谔的票,也让不少消费者因“太麻烦”“不值得”而放弃维权。

维权成本高、缺乏明确的行业共识、监管力度和约束力不强,平台和影院缺乏主动整改、修改规则的动力等诸多因素,让电影票退改难成为行业顽疾。

有声音表示,影院有自己的苦衷,不愿退票或改签,根源在于放电影的成本高,这种预约型、时效性强的服务产品有其特殊性。一场电影,只要有一个人买票,该放映的电影都要继续放,相应的成本费用一点不少。然而,与电影票类似的机票、高铁票等服务产品,均已建立较为成熟的退改规则体系,为何电影票不能根据合理、科学的规则设计来实现风险规避和消费者权益的平衡呢?

电影是创作者与观众的一场双向奔赴,而院线是抵达观众最近的一步。今年上半年,全国电影票房达292.31亿元,同比增长22.9%。面对如此庞大、火热的观影市场,行业想要健康长远发展,理应珍惜消费者宝贵的观影热情,而不是去卡着一张票消耗观众的耐心和信心。