砥砺奋进七十载 天山南北谱华章丨科技赋能 小番茄正在撑起大产业

字体:

A+ A. A-

科技赋能 番茄精打细收 8小时“落果成酱”

新疆是世界三大加工番茄核心区之一,番茄酱的出口量占到全国的70%。近年来,面对不断变化的市场需求,重点产区加大科技投入,精准匹配采收、加工等关键环节生产周期,有效提升了番茄酱的产品质量和市场竞争力。

九月,正是番茄采收旺季,记者来到新疆焉耆回族自治县,近8万亩番茄地像是铺上巨幅红毯,现场机声隆隆、一派丰收景象。

走近看,采收机、运输车配合默契,外面下着“番茄雨”,里面打起了“乒乓球”。种植户徐威振告诉记者,正在打“乒乓球”的这个装备叫色选仪。

种植户 徐威振:采收机里面有一个专门的色选仪,就是用那个激光采收的,它可以分辨出来是青果还是红果,不合格的话它就弹掉了。

采访中,不断有新的采收机开到地头,记者登上其中一辆,找到了这个大家伙肚子里的小秘密。

有了新设备帮忙,徐威振今年包下了500亩番茄地。 徐威振说,以前二三十亩地,收就要可能一个多星期,没有机械化,人工费比较现在要多多了。

20世纪50年代初,这里开始种植加工番茄,如今这里的产量已经占到全疆的40%,像徐威振这样的种植大户有四五千户。

地越种越多,活儿越干越少。记者注意到,20吨的番茄装满一车,只需要40分钟,接下来就要送到加工厂。

出发前,司机和徐威振各自拿出手机,互相扫码。

现场采收技术人员蒋建辉向记者介绍,拉运车出去前扫码,这个信息会传到平台,平台通过扫码信息来调度拉运车,控制工厂排队车辆数量,以保证8小时内能够出番茄酱成品。以前2天到3天才能交售一车,现在8小时交售,几乎没有烂果,不仅减少了农户的损失,而且也保证了番茄原料的品质。

多元新品深度研发 让番茄产业长线飘红

目前在新疆,不仅是采收、加工环节,从育苗移栽到田间管理,番茄产业全链条都实现了数字化作业,而走进番茄生产车间记者发现,一支年轻的研发团队,正在不断研发新品,为小番茄开拓大市场。

从田间地头,到番茄加工厂,我们看到青果越来越少,红果越来越多。进厂以后还要经过机器和人工两次筛选,才能够选出可以生产果酱、果汁的纯纯的红果。那么,被筛出来的青果还能有什么用处?

90后的研发工程师王雪铭,今年刚刚和他的团队完成了一份调研报告。目前新疆每年加工番茄的产量大约1000万吨,其中约有10%到15%是到了采收期还没有成熟的番茄青果,传统的处理方法是直接还田或用作低价饲料,按照每吨大约300元的种植成本计算,每年的损失有4.5亿元。如何变废为宝?一项专门针对番茄青果的市场研发正在实施。

番茄企业研发人员 王雪铭:我们也发现,未成熟番茄中其实含有六氢和八氢番茄红素,它相对于传统的番茄红素而言,因为有更高的抗氧化活性以及额外的对抗日光损伤的活性,这使其在护肤品和保健品领域拥有更高的价值。

“一个青果都不放过”,就是靠着这么一股子韧劲儿,70年来,经过几代人的研发创新,新疆的番茄产业已经从完全靠人工种植,发展成为从育种、移栽到田间管理再到工厂、餐桌的现代农业产业链。

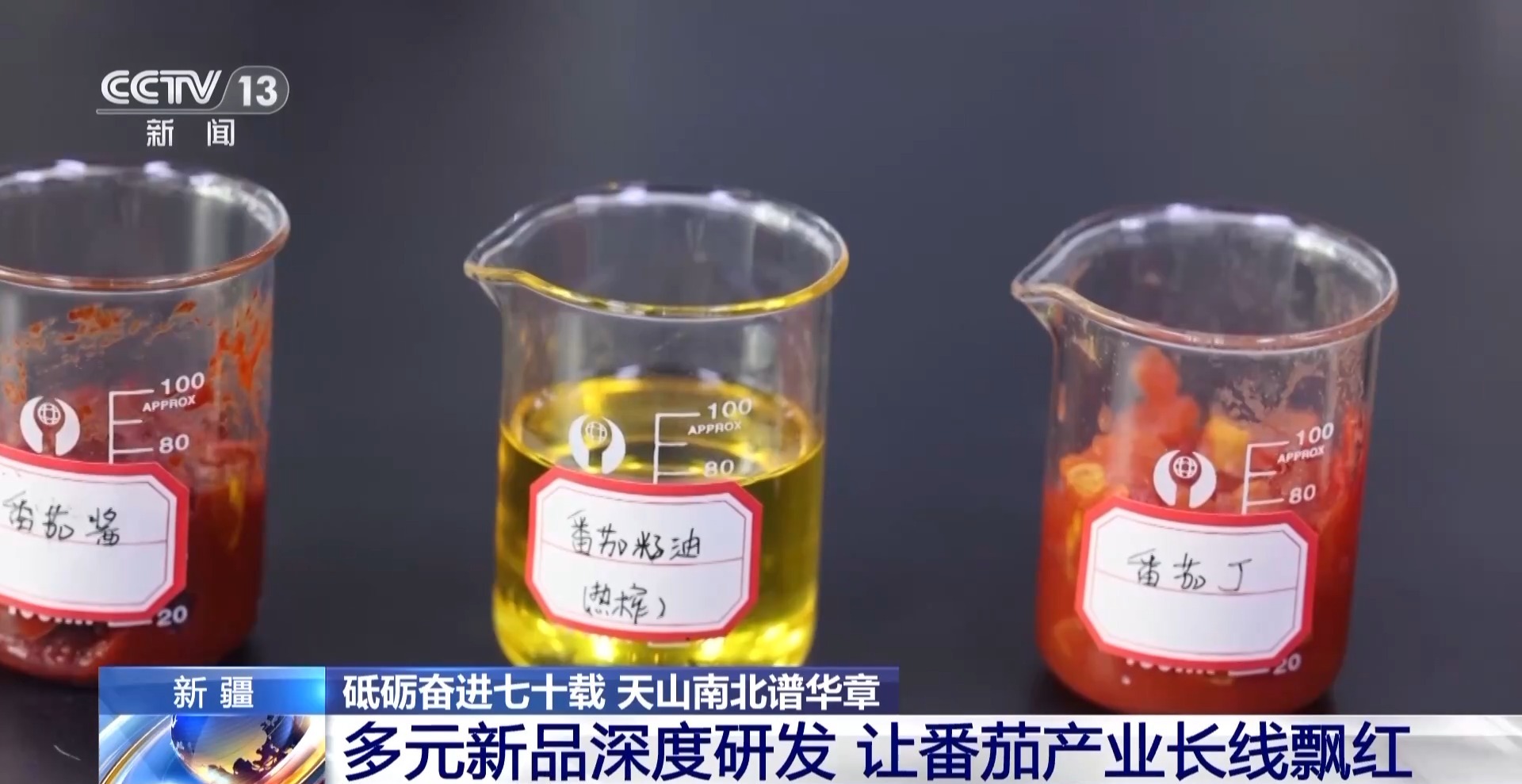

在这里,不仅传统产品得到充分开发,青果也可以提取番茄红素、番茄籽可以榨油、连番茄皮都可以生产膳食纤维,小番茄正在撑起一个大产业。

新疆铁门关市农业发展服务中心副主任 宋文:2024年我们又申报了国家级加工番茄优势特色产业集群项目,下一步将根据农业农村部发布的全国智慧(农业)行动计划,搭建数字平台,整体提升我们产业链的发展水平。

数据显示,2024年,新疆加工番茄种植面积已经超过120万亩,加工番茄产业链实现全程机械化,200余家加工企业生产的番茄酱、番茄汁、番茄红素、番茄籽油等深加工产品,市场已覆盖中亚、东南亚、中东、非洲、欧美等70多个国家和地区。

总监制丨张勤

监制丨王琰 岳群

制片人丨朱继华

记者丨郑连凯

摄像丨新疆生产建设兵团第二师融媒体中心 李嘉成 高瑞通