揭开北庭故城的面纱 ——北庭故城考古40年回顾

字体:

A+ A. A-揭开北庭故城的面纱

——北庭故城考古40年回顾

昌吉日报记者 李云辉 通讯员 罗瑜

一个学者的40年

1979年深秋的一天,一位中年男子站在吉木萨尔县国庆公社(现北庭镇)的一个大土墩上,他极目远望,北疆壮丽山川景象尽收眼底,向东俯视,一个壮观的故城遗址展现在眼前。他不仅激情满怀,顿然醒悟:原来我事业新的起点就在脚下。他在这个大土墩上度过了自己40岁的生日。

这名男子是中国社科院考古研究所的的孟凡人。他脚下的大土墩是高昌回鹘佛寺遗址,大墩向东800米处的破城就是北庭故城遗址。1979年、1980年,中国社科院考古研究所相继对高昌回鹘佛寺遗址、北庭故城遗址进行发掘。

40年过去了,孟凡人先后撰写了《北庭史地研究》、《北庭和高昌研究》等著作。2020年10月24日,第五届新疆北庭学术研讨会暨北庭故城考古四十周年纪念活动在北京举行。在开幕仪式上,已经80岁的孟凡人希望新老考古工作者共同努力,让北庭故城这个“金饭碗”发出金色的光芒。

纪晓岚的惊艳发现

乾隆三十五年十二月(公元1771年1月),吉木萨尔破城子来了几名清廷官员,其中一位就是后来的《四库全书》的总编纂纪晓岚。

本次纪晓岚从迪化到吉木萨尔考察,其目的是为了勘探新兵营的地址,正在他们举棋不定时,一个宏大的废城赫然出现在面前,他发现:周长约20里的废城城墙,十五处谯楼及敌楼,倒塌的佛寺,高出人头的铁钟,腰部以上就有七八尺高的石佛,一尺多宽的瓦……

这一切让纪晓岚心灵受到了极大的震撼,他向当地百姓询问了废城的情况,并根据自己的观察,认为这就是唐代的北庭都护府所在地。

纪晓岚在《乌鲁木齐杂诗》和《阅微草堂笔记》中对北庭故城进行了详细的记载。纪晓岚的记叙,让我们领略了200多年前北庭故城遗址的面貌,可以说纪晓岚是北庭考古第一人。

徐松的珍贵记载

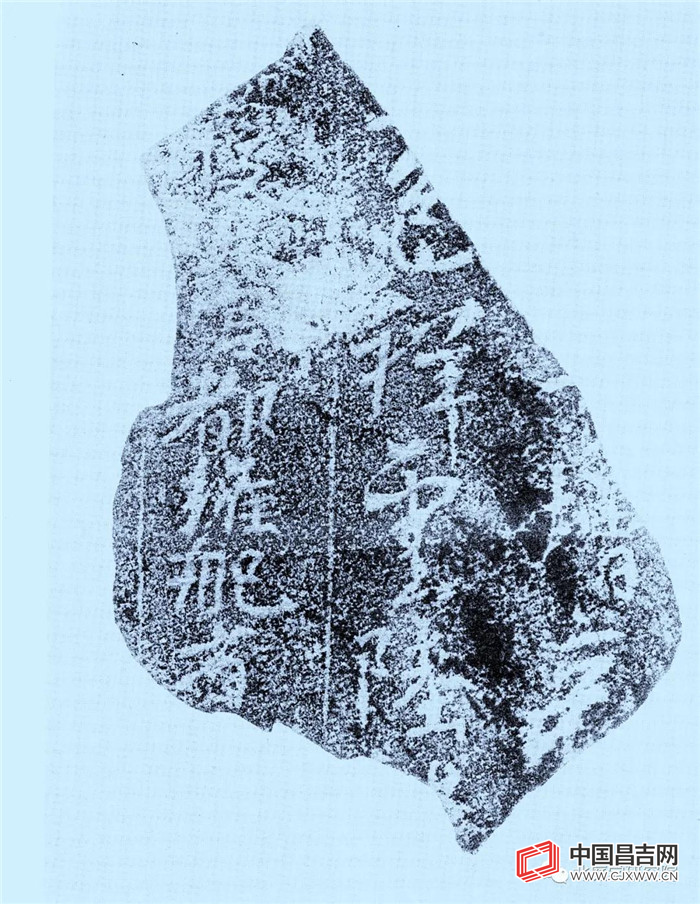

纪晓岚在《阅微草堂笔记》中提到了金满县残碑,但记载简略,语焉不详,40多年后,一位史地学者留下了比较详细的记载。他就是研究西北历史地理的先驱者徐松。

从嘉庆十五年(1810年)始,被流放到新疆的徐松开始踏勘新疆天山南北的山川地理,他曾到济木萨(今吉木萨尔县)“破城子”进行详细的考察,发现了一块“金满县残碑”。他对古城作了详细考证后,他确认“破城子即北庭大都护府府治遗址”。

嘉庆二十四年(1819年),徐松写出了著名的地理学专著《西域水道记》。他在《西域水道记》中记述:“莫贺城(即吉木萨尔县双河村北唐沙钵镇遗址),又东五十里为济木萨,西突厥之可汗浮图城。唐为庭州金满县,又改为后庭县,北庭都护府治也。元于别失八里立北庭都护元帅府,亦治于斯。故城在今保惠城(清代济木萨县城,今县城西北角)北二十余里地,曰护堡子破城,有唐金满县残碑”。徐松并且将残碑的残存文字完整记录下来了。

碑文中透露出的各种官衔,可以反映出当时金满县城有3个军政机构:都护府(上级军政机构),折冲都尉府(军事),金满县府(行政);碑文可看出此碑为功德碑,可以推算出立碑的大致年代。

徐松在破城子考察时,还发现了许多其它唐代文物。这些文物为研究新疆和北庭历史提供了极为珍贵的实物资料。

探险家纷至沓来

北庭故城的重要地位吸引了外国探险家的目光。

1908年6月,日本大谷中亚探险队,派橘瑞超、野村荣三郎进行第二次赴中亚探险。从10月12日到18日,橘瑞超等雇了当地10名民工对北庭故城进行了考察挖掘。

他们发现后堡城廓约1000米见方,城墙高10米,城门只剩下东门。野村荣三郎记载“城的北墙有一庙址。据村里的老人说,破城被火烧掉,是距今四五十年前的事,原有一口唐代的钟,后来被当地人拿去改铸成锅了。另外,在相当于南门的位置有一个庙址,只剩下五六根柱子。”

10月14日,他们“发掘了城西北角一个庙址,得到金丹全传一册、完整的大般若经一册本、经典五册(年号有明朝的天启、清朝的乾隆)、碑的残片十五六个、香炉一个等。从出土品推测,这个庙址在清咸丰年间曾进行过改修,不久即遭火灾,经本等都留有烧过的痕迹。接着发掘了城北墙下的庙址,但什么也没得到。”

橘瑞超探险队在北庭故城挖掘一星期左右,获取文物满满8筐,由毛驴驮往乌鲁木齐,野村荣三郎护送运往日本。其余部分留在旅顺,现由大连博物馆收藏。他们挖掘的文物主要有莲纹方砖、荷纹方砖、开元通宝、乾元通宝,还有陶盆、陶罐、陶俑等;其中就有在乾隆年间发现的那个金满县残碑的碎片,目前十六块残碑碎片保存在大连博物馆。橘瑞超等对北庭古城测绘了最为原始的草图。

1914年10月20日,号称东方学之父的英国探险家斯坦因来到了北庭故城遗址。他说:“迄今为止还没有一个欧洲考古学家描述过这个遗址。”斯坦因在其所著《亚洲腹地》一书中指出:“这是古代此地都会的故址。中国统治中亚的时候,历史所常见到的金满以及北庭,即是此地。”他还测定了城的方位,绘制了平面图,并初步确定了城中重要的地点。斯坦因发现,西墙外约1100码的地方有一座大丘(西大寺),他很遗憾没能仔细考察它。

1979年的邂逅

斯坦因很遗憾没有仔细观察的那个大土丘,在60多年后,被中国的考古工作者揭开了神秘的面纱。

那个大土丘被当地老百姓称为烽火台,有的人叫它“风墩”,因为土墩顶部有一个洞口,每遇西北风,这个洞口就发出刺耳的声音。1946年,国民党骑五军曾在土墩上修过碉堡。

1979年夏,刚刚复建的中国社科院新疆考古队原计划到南疆选址考古,由于出行车出现故障,这时听说吉木萨尔县驻军某部在一个大土墩修猪圈时发现了壁画,考古队于是决定改变行程来到了吉木萨尔县。

考古队急忙赶到现场,当解放军挖去回填土后,露出了精美的壁画、供养人像和回鹘文题记……在场者无不惊叹,经考古队初步审视,确定这是一座高昌回鹘佛寺遗址。于是,考古队立即向社科院考古研究所进行汇报。

后来经国家文物局批准,考古队于1979年7月中旬至10月底,1980年7月中旬至9月底进行了两次发掘。主要发掘了高昌回鹘佛寺遗址遗址北部正殿东面上下两层洞龛,正殿南面的5座配殿及其配套的庭院、平台、库房和僧房等遗址,并清理出正殿的轮廓,正殿北面和西面上下两层洞龛的轮廓,基本搞清了整座寺院遗址的布局和结构。

佛寺发掘出土了大量回鹘时期的壁画及回鹘文题记,有“亦都护(高昌国王)”“长史”“公主”之像。这说明佛寺是高昌回鹘王国寺院遗址,专供王室成员供养佛像之用。

佛寺中的壁画具有很高的艺术价值和历史研究价值。105号配殿的卧佛和壁画就可以充分说明这一点。在105配殿里面,有一尊头北脚南,面西侧卧的裸足像,俗称“卧佛”,全长8.7米,足部长达89厘米。佛的躯干大部分已经损毁,只留下一节圆木骨。西侧墙壁上绘有一组以“八王争舍利”为主题的壁画,八王分舍利指的是释迦摩尼涅槃之后,古印度八国争分舍利,由此而展开的战争,最后经过调解,八国均分舍利这个过程。壁画色彩以红蓝绿为主,白色和褐色为辅,作画风格主要采用了铁线描、游丝描和兰叶描等线描的手法,人物面容和服饰着装都显现当地民族特征。在画面最上方是“王者出行图”,描述的其中一个王者带领士兵前往拘尸城的情景,左边是攻城守战图,描述的是七国兵临拘尸城的场景。在壁画的下半部有两个栩栩如生的大型人物画像,画像的左边用北宋高昌回鹘时期的回鹘文字竖直地记录着供养人的身份:回鹘王阿斯兰汗的依鼎公主及驸马。

据中国社会科学院新疆考古队孙秉根介绍,正殿内北壁有一尊大型无头塑像,胸部直径5.5米,在踏道的墙壁上有高昌国王阿斯兰汗全身贴金壁画,证实了北庭西寺规格之高。

由于当时的技术条件、资金等方面的限制,发掘工作暂停,只留下南侧5个配殿,东侧上下两级洞龛共15窟,其余都做了回填。

这两次发掘结束后,相继出版了《北庭高昌回鹘佛寺壁画》(图录)和《北庭高昌回鹘佛寺遗址》发掘报告,在国内外的同行中产生了较大的影响。

北庭高昌回鹘佛寺遗址是天山北麓唯一一处历经唐、宋、元时期的佛寺遗址,出土的塑像、壁画以及汉文、回鹘文题记等文物,充分说明了古丝绸之路沿线城市在建筑、文化、绘画、宗教、多民族文化等方面的交流交融。

北庭高昌回鹘佛寺遗址考古发掘,是新疆首次由国家主管部门正式批准的大规模的、规范化的科学考古发掘,也是新疆首次将回鹘佛寺遗址作为唯一对象的重大考古发掘,从而将新疆考古发掘提升到一个新的发展阶段,并正式拉开了新疆回鹘佛教考古和回鹘考古学发掘研究的序幕。

曾经的丝路名城

在对北庭高昌回鹘佛寺发掘取得重大发现的同时,考古队决定对佛寺遗址东部不到一公里处的的破城子进行调研。

这个破城子在漫长的历史长河中曾有近千年的辉煌。西汉时,这里是车师后部王庭所在地;《旧唐书·高昌传》记载“初,西突厥遣其叶护屯兵于可汗浮图城”;唐贞观十四年(公元640年),在此设庭州;唐长安二年(公元702年,)在庭州设立北庭大都护府,其管辖范围包括天山以北、巴尔喀什湖以南广大地区,西面则达到里海;开元二十一年(公元733年),又改设北庭节度使;元时北庭改称别失八里,先后在此设立了“行尚书省”、“宣慰司”、“元帅府”等重要机构。关于北庭城废弃的年代,史书无明确记载,但据《明史·西域传》“别失八里”条的记载来看,明永乐年间北庭城已荒芜。历史学家推测,北庭故城大约在元末明初被毁。

中国社科院考古研究所研究员孟凡人说,北庭故城是新疆北疆长期的政治、军事、宗教和交通的中心,曾是西突厥的牙庭之一,是北庭回鹘的都城、高昌回鹘的陪都,地位极为重要。可以说北庭是中世纪民族大迁徙和民族征服史最大影响源的核心区,在世界历史中占有独特的地位。中国社科院考古研究所所长陈星灿认为,以北庭为核心的城市体系是丝绸之路上一个连接东方与西方、草原与绿洲的重要节点和枢纽,

1980年金秋:初识故城真面目

揭开北庭故城的面纱,几代人付出了不懈的努力。

1928年,中国、瑞典西北科学考察团成员、地质学家袁复礼赴北庭故城考察,他绘制了一张1∶10000的《北庭故城遗址测绘图》。

中华人民共和国成立后,在李遇春、孟凡人、薛宗正、王炳华、苏北海等考古学家、历史学家以及昌吉州、吉木萨尔县本土历史学者的共同努力下,对北庭故城遗址的考古及研究工作取得了重大成果,尤其是以1979年、1980年中国社科院的发掘考古为标志,北庭高昌回鹘佛寺遗址、北庭故城遗址的面纱逐渐揭开。

1980年10月,中国社科院考古研究所新疆工作队对故城进行了实测并作了初步踏查。因为当时由故城范围较大,破坏较严重,加之调查时间仓促,未进行试掘。

经实测和踏查发现,北庭古城是内外两重城,不是三重城。内外城均系夯筑,其形制基本一致。内外城都有敌台、角楼和较密集的马面,外城还有曲折的瓮城,其北又有羊马城,城墙之外均绕以宽阔的护城壕;马面、敌台、角楼和瓮城等都使用了栣木的做法。这种平面布局和构筑特点完全反映了我国中原地区传统的筑城技法在新疆地区的推广使用。从这次踏查的情况看,外城和内城的构筑方法有明显的区别,从古城的形制和建筑特点分析,马面、敌台、角楼、瓮城和羊马城等的设置不会早于唐代

从故城出土遗物看,早在清代中叶就发现过唐金满县残碑及唐、元两代的造象碣,以后,又陆续出土了大批的唐代文物,主要有石狮、刻花石球、铜镜、蒲类州之印、莲花纹瓦当、莲花纹方砖和开元通宝、乾元重宝。考古队这次采集到的遗物大多也是唐代的,也有属于高昌回鹘时期或元代的陶器和瓷器等。

这次踏查后,考古队发表了《新疆吉木萨尔北庭古城调查》调查报告。这次实测和初步踏查,对故城平面布局和构筑特点有了较全面的了解,补充和纠正了过去测图和调查工作中的不足和失实之处。

面纱逐渐揭开

尽管考古工作者、历史学者对北庭故城进行了解读,但是由于缺乏实物的见证,仍然存在许多疑点和争论。

2016年后,中国社科院考古研究所再次对北庭故城遗址进行考古发掘,几年来,先后发掘了7000多平方米的面积,故城遗址的面纱逐渐揭开。

2016年7月5日-10月31日,中国社会科学院考古研究所新疆考古队与吉木萨尔县文物局工作人员对北庭故城遗址南门外城墙做了考古发掘清理工作。此次发掘,在探沟中发现了具有唐代特征的陶器残片、方砖残块等及一些碎畜骨,出土一枚开元通宝。

此次考古清理发掘工作,直接证明了现有古城外城墙遗址、遗迹均为唐代建筑,可以确认外城城墙的修筑年代为唐代,高昌回鹘时期至元代一直在延续使用,无后期大规模重新修筑或修葺痕迹,本次发掘基本解决了学术界的争论。另外,外城南城门遗址平面布局和构筑特点完全是中原传统筑城技法在西域地区的推广使用之典范,宏大的古城规模与布局就是当年大唐雄风之遗存。

2018年,对北庭故城内内城西门、内城北门、外城北门、外城南门四座城门、一个佛寺近5450平方米的遗址进行考古发掘和勘探,主要出土的文物有钱币(基本是开元通宝)、莲花纹地砖、瓦当残片、筒瓦残片、陶器残片和动物骨角等,发现的遗迹有内城西门和北门门洞及排叉柱、外城北门门洞及木地袱、平铺的莲花纹地砖、晚期酒坊等。考古发现初步证明这个城市的格局基本是唐代通过庭州、北庭都护府为代表的机构统治西域150多年间不断建设完成的,大小两套城墙的变化应当反映了故城从庭州到北庭都护府、伊西北庭节度使的发展演变历史。高昌回鹘和蒙元时期基本沿用唐代北庭大的形制布局,仅做局部的修补和更改。

本次挖掘,在内城北门旁边探方里面发现莲花纹的瓦当,在内城北门南侧,发现莲纹砖铺成的地面;在外城北门瓮城的夯土里面,发现了一枚开元通宝,对外城的城墙修建年代上限的确认,提供了有力的证据,证明修建的最早的时间不会超过唐代铸造这枚开元通宝的时期。

2019年4月18日到6月27日,考古队初步完成北庭故城外城南门附近6号佛寺遗址和内城南墙疑似南门遗址的发掘。通过发掘断定,北庭故城内城可能是唐代最早建设的庭州城,后来相继为北庭都护府、高昌回鹘夏都、元代宣慰司和元帅府的重要区域所在。

北庭考古的又一个春天

2020年10月24日,“第五届新疆北庭学术研讨会暨北庭故城考古四十周年纪念活动”的序幕在北京拉开。来自中国社会科学院考古研究所、新疆维吾尔自治区社会科学院、新疆维吾尔自治区文博院等单位的70余位专家学者出席会议。

中国社科院考古研究所所长陈星灿说,这次会议适逢第三次中央新疆工作座谈会胜利召开,以及习近平总书记在中央政治局第二十三次集体学习时针对考古工作发表重要讲话。北庭故城遗址作为世界文化遗产和国家考古遗址公园,不只是研究和展示新疆历史文化信息的场所,更是新疆历史发展、宗教演变和民族发展的实物见证。

北庭考古40年的见证者、主要参与者孟凡人激动地说,北庭考古的又一个春天到来了!他说,从遗址保存状况和可进行考古发掘的情况来看,北庭故城则是今新疆地区适于考古发掘规模最大、可出成果最多的古城遗址。他说,北庭高昌回鹘佛寺遗址停止发掘已达40年,尚有一半遗址未发掘,这是今后回鹘佛教考古学主要的生长点,弥足珍贵。孟凡人希望,早日对北庭高昌回鹘佛寺遗址恢复发掘,还北庭高昌回鹘佛寺遗址一个完整的本来面貌。