新疆文化繁荣的多元图景:从文学高地到影视热土的崛起

字体:

A+ A. A-

蔡金花/文

4月27日,第20届中国电影华表奖颁奖,天山电影制片厂摄制的《小马鞭》获得优秀少儿题材影片奖。近年来,新疆文化领域呈现出前所未有的活力与创造力,从文学作品的国际认可到影视作品的全民热议,再到政策引导下的文化与生态文明建设的共融,这片广袤的土地正在通过多元的艺术表达向世界展现其独特魅力。这一现象不仅是文化自信的彰显,更是新时代新疆故事讲述方式的创新突破。

文学与影视双向赋能。新疆自古以来就是多元文化荟萃、多种文化并存的地区。新疆各民族文化从一开始就打上了中华文化的印记。在历史的长河中,新疆各民族留下了《玛纳斯》《江格尔》《格萨尔王》三大史诗,为孕育中华文化认同和中华民族认同提供了肥沃土壤,也为新疆旅游提供了取之不尽的文化源泉。近年来,从《我的阿勒泰》火爆到《本巴》获茅盾文学奖,从天山文学奖备受关注再到《小马鞭》斩获华表奖优秀少儿题材影片奖,新疆文化领域传承好传统文化的优秀基因,充分发挥聚合作用,用更多的文艺精品满足群众需求,让新疆各族群众找到情感依托和心灵归宿,从而以文化为媒,让诗意从生活的最深处散发出来,把一个热气腾腾的、生机勃勃的新疆呈现于世人面前,形成“读一本书、看一部剧、游一方景”的生态闭环。

文学唤醒的精神图谱。作为新疆首个省级最高文学奖项,天山文学奖的设立标志着新疆文学从地方性创作迈向更高层次的自信表达。它不仅为本土作家提供了展示平台,还通过吸纳全国乃至国际视角的新疆题材作品,推动新疆故事走向世界。例如,首届颁奖典礼中,王蒙、刘亮程等作家获奖,既是对文学贡献的肯定,也凸显新疆对多元文化包容的姿态。这种“从本土到全局”的视野,不仅打破外界对新疆的单一印象,更以文学为载体呈现其历史深度、人文活力与社会变迁。无论是获奖作品《他人的篝火》《阿娜河畔》《白水台》《章德益诗选》《周涛散文自选集》,还是提名奖《可可托海往事》《我从未与世界如此和解》《脐血之地》《记一忘三二》《解忧牧场札记》,都分别从不同角度展现了新疆的自然风光和人文底蕴,传递了各民族共同守护这片土地的决心和信心。这种文化上的交流与融合,进一步铸牢中华民族共同体意识,展现了各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的生动画面。

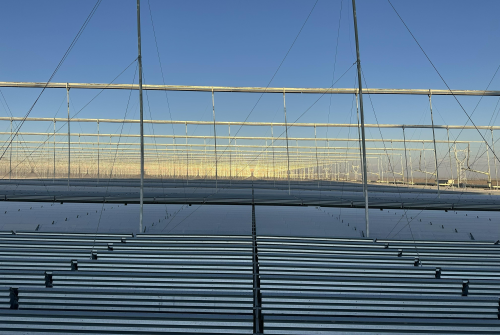

艺术与自然的和谐共生。中国电影评论学会常务副会长张卫曾评价,通过《小马鞭》可见新疆电影创作在编剧、摄影、音乐、剪辑方面的积极变化和创新勇气,电影满载着中华美学的特征和自信,饱满地绘出属于新疆这片热土的精神状态。近年来,新疆把生态文明建设摆在全局工作的突出位置,坚持生态优先、绿色发展,全面系统治理生态环境、持续深入打好污染防治攻坚战、全方位加强生态保护修复,让“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”的壮美震撼每一位游客。雪山、冰湖、森林等自然元素与小说、散文、影视剧等艺术形式相互辉映,营造出一种空灵、纯净、质朴的新疆印象。这种和谐共生的场景,让观众在欣赏艺术作品的同时,也能感受到自然的壮美和宁静。这种诗意的表达,不仅让观众感受到大美新疆的自然之美,也唤起了人们对生态文明的重视和保护意识,更好地诠释了“青山绿水就是金山银山”的理念。

新疆文化领域的爆发式增长,本质上是多重力量共同作用的结果:既有作家艺术家对本土资源的创造性转化,也有政策机制对创作生态的培育,更离不开时代精神与地域文化的深度共鸣。未来,随着天山文学奖的持续发力、影视工业体系的完善以及艺术与自然融合的深化,新疆有望成为中华文化对外传播的重要窗口。正如《本巴》中那句“游戏结束时,童年才真正开始”,新疆的文化叙事,正在开启一个更具世界意义的崭新篇章。