吉木萨尔县:民生“提质” 幸福“加码”

字体:

A+ A. A-

吉木萨尔县城全貌。

吉木萨尔县泉子街镇冬小麦丰收场景。

吉木萨尔县北三台工业园区企业一角。

2023吉木萨尔天山马拉松赛事盛况。

中国昌吉网(通讯员 杨天文)1954年,在党中央的亲切关怀和党的民族政策光辉照耀下,地处天山北麓东端、准噶尔盆地东南缘的吉木萨尔县成立,从此吉木萨尔县跨入了全新的历史发展阶段。

70年来,在党中央、国务院的亲切关怀下,在自治区党委、自治区政府和州党委、州政府的坚强领导下,吉木萨尔县委、县政府团结带领全县各族干部群众共同团结奋斗、共同繁荣发展,克服前进道路上的种种艰难险阻,取得了国民经济和社会发展的辉煌成就,谱写出一部自强不息、顽强奋进的壮丽史诗。特别是党的十八大以来,全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航,深入贯彻新发展理念,实现了经济社会高质量发展。

今天的吉木萨尔县,呈现出一幅经济蓬勃发展、社会和谐稳定、生态持续好转、民生大幅改善的美好景象。

生态建设成效显著

地处天山北麓东端、准噶尔盆地东南缘的吉木萨尔县,北部是准噶尔盆地古尔班通古特沙漠的一部分,约4713.3平方公里,占全县总面积的58%。林业用地面积383.2万亩。辖区内森林资源丰富,主要由山区天然林、平原人工林、河谷次生林、荒漠灌木林四大部分组成。北部荒漠灌木林地面积342.06万亩,是沙区防风阻沙的重要天然屏障。

吉木萨尔县情特殊,责任特殊。最大的价值在生态、最大的潜力在生态、最大的责任也在生态。党的十八大以来,该县坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,认真践行习近平生态文明思想和新发展理念,以全面推行林长制为抓手,持续推进林果产业发展,以强化森林和草原资源保护为重点,做好林草湿荒资源普查,为碳汇交易做好基础准备。

吉木萨尔县加快实施森林和草原防火阻隔系统建设项目,争取资金7261万元,在北部荒漠区以EPC模式(施工设计一体化)实施,建设里程160.37公里。积极争取资金1112万元,深入实施保护修复项目,先后在国家级公益林区开展新建管护站、储水罐等工作。改善农村牧区生态居住环境,增加农牧民收入,实现生态效益与经济效益“双赢”。

如今,全域生态环境质量明显提升,野生动物种群呈快速恢复趋势,县域内主要野生动物有野马、野驴、鹅喉羚、野狼、狐狸、野兔等;野生植物有麻黄、肉苁蓉、锁阳、红柳、梭梭、沙拐枣等。全县森林覆盖率达14.18%,饮用水水源水质达标率100%,实现生态美、产业兴、百姓富相统一。

县域经济高质量发展

吉木萨尔县经过70年的持续发展,县域经济由过去单一的传统畜牧业经济走上多元发展的道路,构建起以文化旅游、生态工业、绿色畜牧、新能源产业为支撑的经济发展格局。

一组组统计数据诉说着吉木萨尔县70年的辉煌成就。2023年,该县地区生产总值达到658.56亿元,是1954年565万元的11656倍;全县人均GDP由1954年的154元增加到2023年的380453元,增长2469倍;全县大口径财政收入8.66亿元,是1954年7万元的12393倍;财政支付能力不断提升,财政总支出达到37.02亿元,比1954年的9万元增长41137倍。

70年来,吉木萨尔县域经济从弱到强,综合实力逐步增长。特别是党的十八大以来,不断调整完善发展思路,完整准确全面贯彻新发展理念,立足资源禀赋和比较优势,坚定不移走好以生态优先、绿色低碳为导向的高质量发展之路,持续做精现代农牧业,做强生态工业,做大全域文旅产业,推动一二三产业深度融合发展,大力探索“绿水青山”向“金山银山”转化的实践路径,富民强县的路子越走越宽,老百姓的腰包越来越鼓。2023年,全县城镇居民和农村居民人均可支配收入分别达到40022元和25444元。

先后创建国家4A级景区2个、国家3A级景区6个,2023年全县游客接待人数超过20万人次,2022年、2023年先后入选全国投资潜力百强县市。

城乡面貌日新月异

在老辈人的印象中,建县之初的吉木萨尔县城还是“一条马路几座平房,三五行人无车流,街道脏乱尘土飞,牛马时常上街头”。

如今,吉木萨尔县城山清水秀,城区道路四通八达,道路两侧绿树成荫,夜晚更是彩灯霓裳,美不胜收,茶余饭后的人们总喜欢在这里休闲散步。

历届县委、县政府立足城镇化发展实际,把城镇规划作为推进城镇化建设的首要职责和主要调控手段,抓紧抓好县城、乡镇、村庄规划工作,不断统筹城市生产、生活、生态空间,优化城市功能布局,全面完善城市功能,着力提升城市品质,县城面貌焕然一新,城镇建设硕果累累,展开了一幅水更清、路更畅、房更美、景更靓、服务优的城乡新画卷。县城供水普及率、水质达标率、城市污水处理率、垃圾无害化处理率、路灯亮灯率等均达100%。此外,天然气供应、地下停车场、智能化充电桩等基础设施正在积极推进建设。

吉木萨尔县聚焦生态宜居,整合人力、技术和资金等各类资源,着力提升乡(镇)集镇和中心村服务功能,推动“和美乡村”和乡村建设示范创建同频共振。全县累计完成57个行政村的“多规合一”村庄规划编制,其中泉子街镇太平村、大有镇渭户村、北庭镇西上湖村、庆阳湖二工梁村等被评为自治区乡村振兴重点示范村。

人民生活更加美好

“马当步、牛驮垛、酥油灯、手推磨”,对于祖祖辈辈逐水草而居的牧民群众而言,这是他们过去生产生活的共同记忆。

70年来,伴随深化改革的春风,经济社会高质量发展的成果惠泽草原大地,广大农牧民从逐水草而居到城镇生活,从马背小学到网络教学,从结绳记事到移动电话,从烧牛羊粪、柴草到用上天然气……过上了开放、文明、幸福、安康的现代生活。

道路通达,实施了G7线京新高速公路、G335国道等一批重大交通项目,形成了以国省干线为骨架,以乡村路、旅游路、资源路、农林基地路为连接的公路网,全县公路总通车里程达2028.92公里,乡村公路总里程达1590.38公里,全县10个乡镇通三级及以上公路、57个建制村通沥青路,通畅率达100%。

治水兴水,实施水利工程项目31项,累计完成投资10.13亿元,建成农村供水水厂9座,铺设供水管网2200公里,建设水库15座、塘坝20座,建成中型灌区5处、干支渠道2790公里、机电井1062眼,农牧业村自来水入户率达100%。

电网赋能,大力实施电网改造升级工程,输配网架结构进一步优化,全县57个行政村动力电实现全覆盖。

坚持教育优先发展,持续加大教育投入,夯实教育基础,切实改善学校办学条件,教育资源配置不断优化。围绕优质均衡、城乡一体,努力构建公平普惠的基础教育体系,推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育特色多样化、职业教育提质培优、特殊教育融合发展。全面加强高素质教师队伍建设,率先在全州成立教育基金会,筹集基金用于表彰奖励先进学校和优秀教师,建立了“高中‘名师、名校长’引进、教师公开招聘、城乡校长教师支教交流、大学毕业生见习实习”的师资补充机制,办学水平全面提升。全面实施12年免费教育,建立健全学前至高中阶段资助政策体系,实现贫困家庭子女就学资助全覆盖。

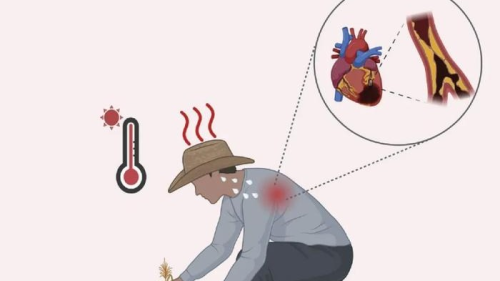

完善和优化医疗卫生服务体系,从建县初期的1所卫生院,发展到目前各级各类医疗卫生机构141家。医疗改革持续深入,在全州率先推进医保基金总额预付改革,有效减轻了群众就医负担,“大病不出县——行走的医院”项目落地该县,推动县域紧密型医共体高质量发展,医疗救治能力显著提升并推动民生保障事业持续向好。养老保险实现由城镇职工“单位保障”向统筹城乡“社会保障”的根本性转变。全县城乡低保一体化,城市低保月人均标准达700元,农村低保年人均标准达8400元,城乡集中特困供养人员、城市分散特困供养人员基本生活标准达到月人均1035元,农村分散特困供养人员基本生活标准达到月人均800元。目前,全县建立完善“县乡村(社区)”三级养老服务体系,共有养老机构4家、农村互助幸福院12个、综合养老服务中心1个、社区日间照料中心15个。2023年我县“健康+养生”农村互助养老模式,入选第五批全国农村公共服务典型案例。通过老年人助餐点、居家养老服务中心建设,形成“15分钟养老服务圈”,老年人获得感、幸福感、安全感明显提高。

抚今追昔,饮水思源。说起70年的巨大成就,每一个吉木萨尔人都会由衷地说,今天的一切都源于党中央、国务院的殷切关怀,源于区、州党委和政府的坚强领导,源于历届县委、县政府的不懈努力和全县各族人民的团结奋斗!