农民画里看丰收·地州代表作|一粒昌吉小麦“长”出增收链

字体:

A+ A. A-石榴云/新疆日报记者 盖有军 通讯员 王薇

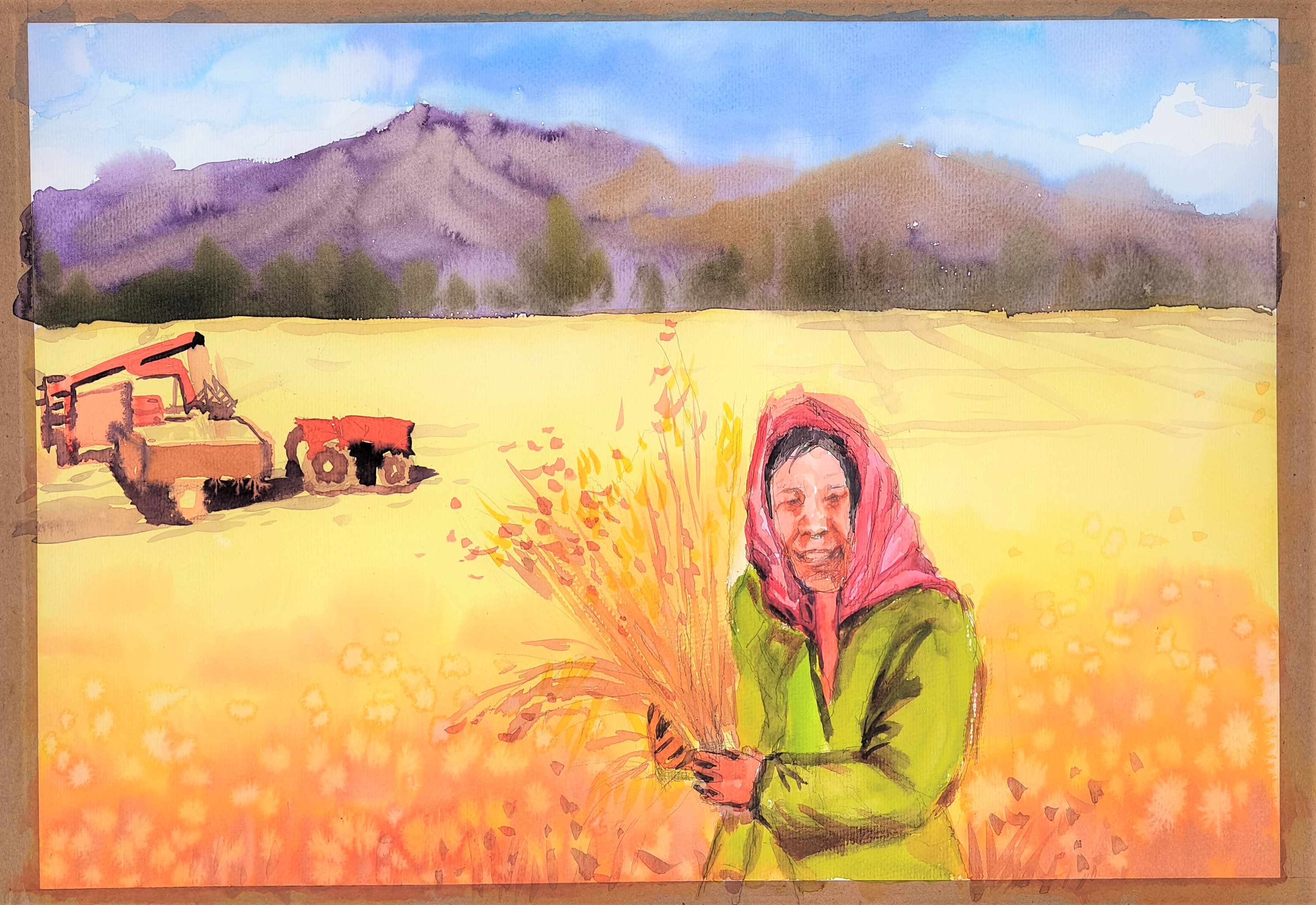

9月18日,昌吉回族自治州吉木萨尔县新地乡小分子村农民画创作者张新香正俯身调着水彩,画纸上,天山下的麦田已晕染成一片金黄。她蘸取橙红颜料,为穿梭在麦田间的联合收割机添上最后一抹灵动色彩。

这幅名为《丰收》的农民画上,张新香细细勾勒出农民手中捧着的麦穗,而画中农民的眼角,洋溢着比颜料更鲜亮的笑纹。

吉木萨尔县新地乡小分子村农民画创作者张新香的农民画作品《丰收》。王统林 摄

在张新香描摹的昌吉大地上,承载着粮食安全的重任,藏着一粒小麦串起的增收链。

近年来,昌吉州聚焦“农业强州”目标,深入实施农业提振行动,推动小麦产业贯通“种植端科技赋能、加工端精深转化、销售端全渠道覆盖”的全链条升级。

今年,昌吉州小麦种植面积达167.48万亩。奇台县冬小麦从百亩、千亩、万亩到十万亩的连片种植,均刷新了今年全疆冬小麦高产纪录。

走进奇台县半截沟镇腰站子村,播种冬小麦的大型农机在田间驰骋,黝黑的土地里,正酝酿着下一季的丰饶期许。

“我们的16万亩小麦从种到收全程机械化,绿色种植全覆盖,平均亩产达620公斤。”腰站子村村委会主任高龙的话里满是底气。

正是这黄金的小麦,让腰站子村串起了一条种植、加工、销售全产业链,撬动起5.1亿元的年产值,使其跻身新疆“亿元村”行列。

科技赋能让广袤麦田的潜力得以释放,这是昌吉州小麦产业升级的核心密码。如今,“天空地一体化”农情监测网络给昌吉州的麦田装上了“智慧眼”“顺风耳”,卫星导航的无人驾驶农机在田间划出整齐的轨迹,植保无人机精准喷洒的雾滴似细密的甘霖,高标准农田与水肥一体化的“双百工程”,让每一株小麦都生长在现代科技铺就的沃土里。

从一粒小麦到后续深加工产品的蜕变,演绎着产业链延伸的增值路径。

在昌吉州,16家面粉加工龙头企业抱团成势,组成强劲的产业矩阵,年加工小麦近百万吨。金色麦粒变身为优质面粉,再转化为劲道挂面、香甜糕点等多种深加工产品。

“奇台面粉”的进阶之路,更是小麦增收链的生动注脚。2025年上半年,奇台面粉全网销售额突破5000万元,京东渠道增速高达98%。

张新香的画笔不仅记录着丰收,更见证着小麦增收链上的乡村新景。

腰站子村在小麦产业链基础上发力全域旅游,让游客沉浸式感受独特的小麦文化。

吉木萨尔县新地乡小分子村则另辟蹊径,村民们将麦田、土屋、伴山公路绘入新画,把废弃羊圈改造成飘着麦香的网红酒吧,将老磨盘变身民宿吧台。这些融合了小麦元素的改造,让小麦产业成为连接一二三产业的文化纽带。

夕阳西下,张新香放下画笔凝望眼前的麦田。此时,风掠过田埂,吹拂起阵阵残留的麦香。“我画《丰收》,不只是画麦浪多好看,更要画这条小麦‘增收链’里的好日子!”张新香说。

在昌吉大地上,一粒小麦不只生长在田野,它流转在现代化工厂的生产线上,闪耀在电商直播间的镜头里,扎根在乡村旅游的烟火中,更承载在乡村振兴的蓝图里,也晕染在农民画创作者的调色盘上,成为这片土地上最动人的丰收叙事。

9月18日,吉木萨尔县新地乡小分子村农民画创作者张新香展示自己的农民画作品《丰收》。王统林 摄