镜观·回响丨用匠心修复时光

字体:

A+ A. A-

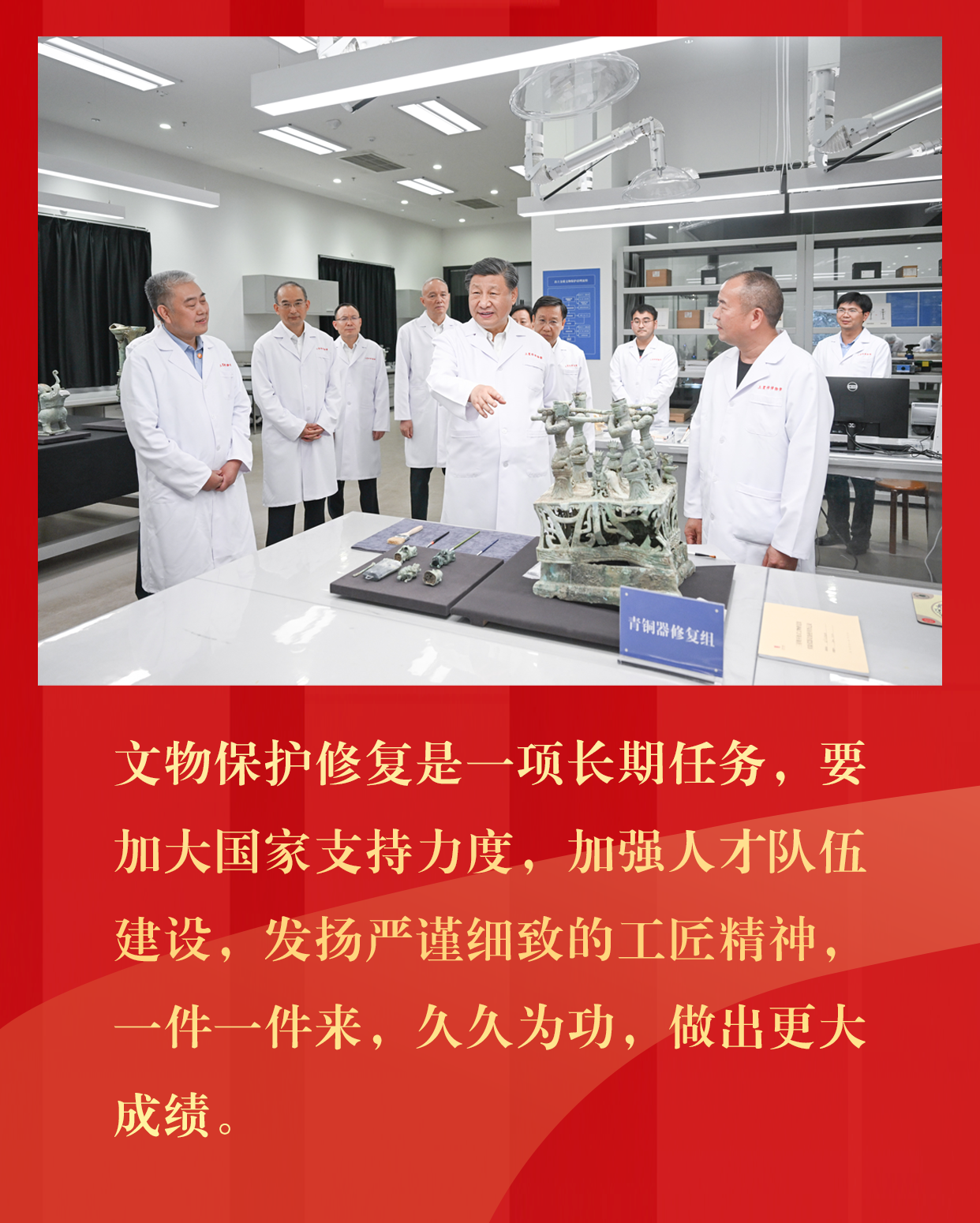

2023年7月,正在四川考察的习近平总书记,来到三星堆博物馆新馆。在文物保护与修复馆,习近平走进文保修复工作区,同现场工作人员亲切交流时指出:

泱泱大国、文史浩瀚

无数珍贵的文物遗存

承载着中华民族的基因血脉

文物保护与修复

是真正的“慢功夫”

需要一代代的文保人才

持之以恒、久久为功

时值盛夏

2025年全国文物行业职业技能大赛

在四川泸州举行

来自全国的参赛选手同台比拼

在交流学习中展现出工匠精神

2025年7月5日,来自天津国土资源和房屋职业学院的张玥在完赛后清理工作台。19岁的她是一名大二学生,也是本届大赛中年龄最小的选手。本届大赛参赛选手平均年龄40.5岁,最大的59岁,老中青三代技能人才同台切磋,交流互鉴。

2025年7月4日,来自四川广汉三星堆博物馆的选手杨平在比赛现场修复文物。近两年来,在约200名文物保护修复工作者不懈努力下,已有4000多件三星堆出土文物得到修复。

2025年7月5日,来自广西文物保护与考古研究所的在读博士黄伟(前)在比赛现场修复文物。在进入决赛的293名参赛选手中,本科及以上学历超53%,其中包括45名硕士和1名博士。越来越多高素质人才加入到文物保护修复的队伍中,为行业的高质量发展作出重要贡献。

2025年7月5日,选手方文含在赛场用喷笔为修复的瓷器补色。

2025年7月5日,选手伊文龙在修整即将完成的作品。

2025年7月5日,选手在赛场使用工具修复瓷器。

2025年7月4日,选手在纸张书画文物修复师赛区参加比赛。

比拼中的大放异彩

来自日复一日的细心钻研

赛场之外,放眼全国

一大批文保工作者,牢记殷殷嘱托

久处方寸之间,匠心复现历史

2025年5月30日,文物修复师在河北承德避暑山庄博物院修复珐琅器。

2025年4月15日,在山西大同云冈研究院可移动文物修复室,工作人员孙丽娜在修复一件铁器。

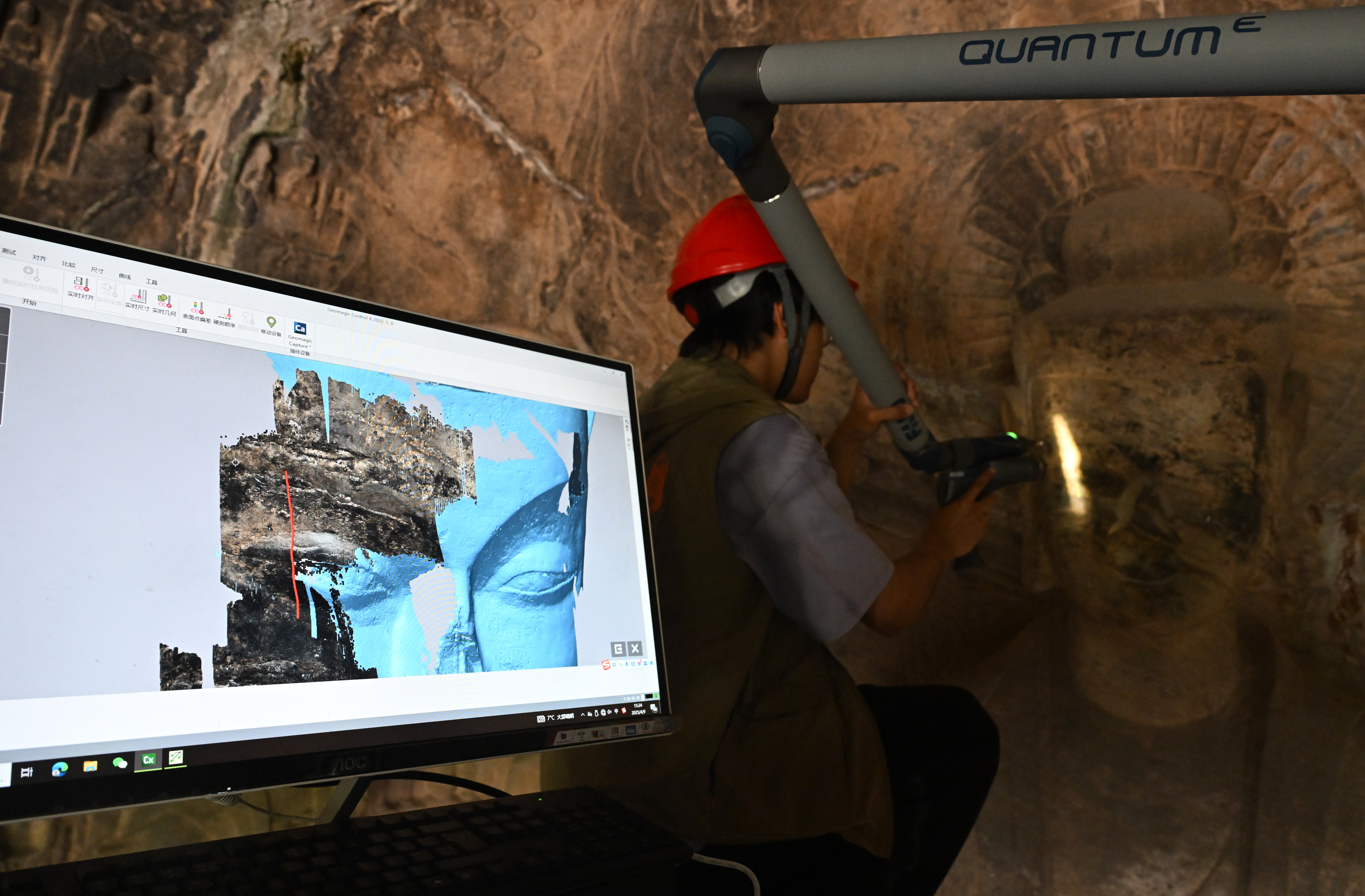

2025年4月9日,武汉大学文化遗产智能计算实验室团队成员在洛阳龙门石窟魏字洞使用关节臂扫描仪对佛像进行数字化扫描。从2005年起,龙门石窟研究院开始为龙门石窟建立数字化档案,借助激光扫描、高清摄影等技术手段收集文物数据,以数字的形式留存千年石刻群的风貌,致力于让这一规模宏大、气势磅礴的石窟瑰宝“芳华永驻”。

拼版照片:左图为洛阳龙门石窟万佛洞窟前南壁菩萨造像的3D打印模型;右图为利用数字化技术复原后的3D打印模型(2025年4月10日摄)。新技术、新材料的广泛应用提升了文物保护的效率和水平,也为“最小干预”“修旧如故”提供了更多可能。

2024年7月22日,在四川广汉三星堆博物馆文物保护与修复馆,游客在参观修复后的金面具。科技赋能让文物活起来,观众得以参与一场能“听见”“触摸”“走入”的跨时空文明对话。

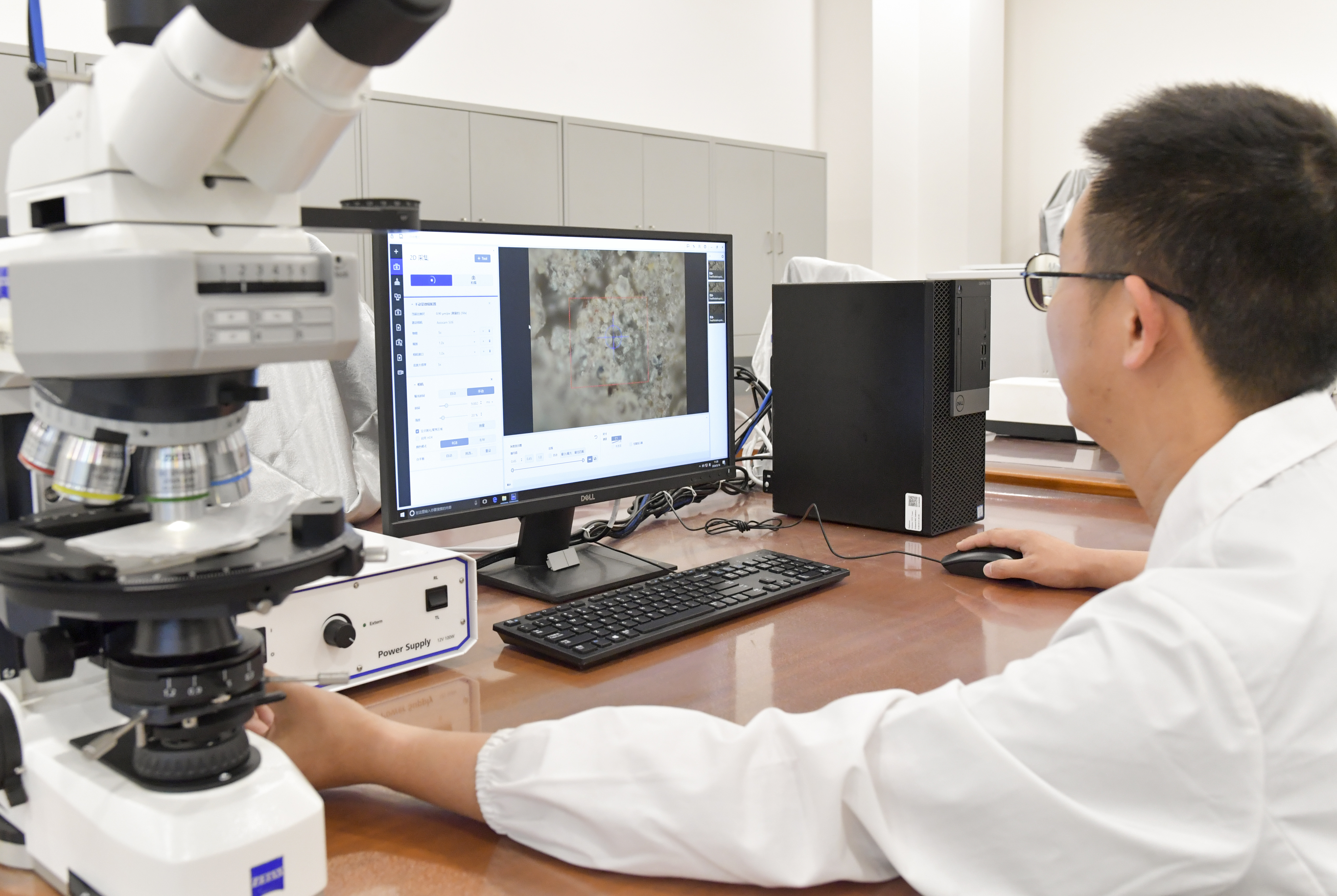

2024年5月16日,在新疆维吾尔自治区博物馆文物科技保护中心,文物修复师高愚民用仪器研究分析文物材质。

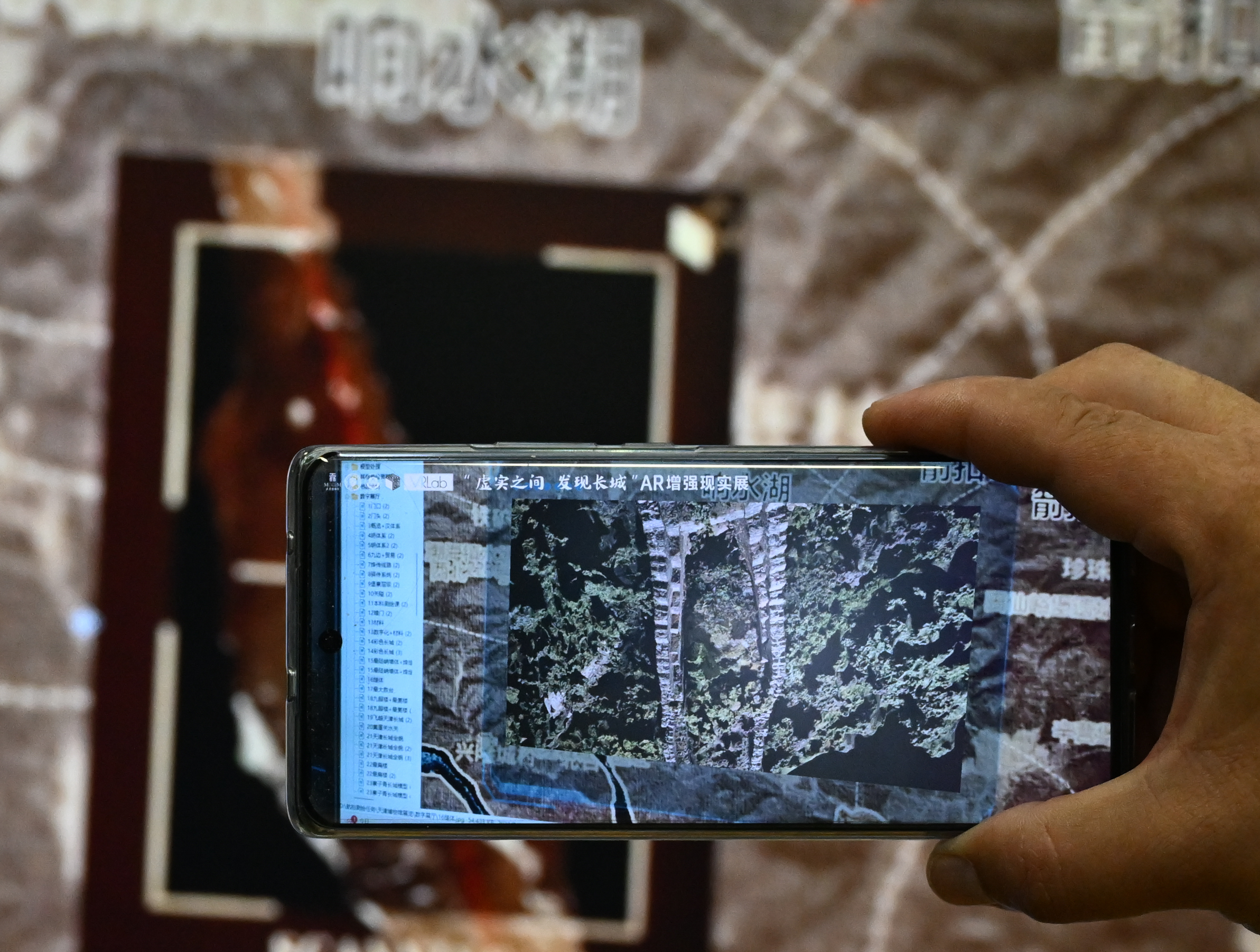

2023年7月25日,在天津大学建筑学院长城研究团队的工作室内,建筑学院特聘研究员李哲展示通过手机AR技术实现的长城数字化成果。为了将长城文物资源转化为可永久保存、永续利用的数据资源,该团队利用无人机超低空飞行等手段,对长城进行扫描式的连续图像采集,并通过软件处理生成现状三维模型,用于隐藏资源发现、文化遗产展示、病害分布调查与成因分析等多个领域。

记者:李贺 牟宇 王菲 詹彦 李嘉南 唐文豪 孙凡越

编辑:毕晓洋 张曼怡 张浩波

新华社摄影部制作

新华社第一工作室出品